我的记者故事|我在亚冬会追过的那些“失利者”

发稿时间:2025-07-21 16:54:02 来源: 中国青年报客户端

中青报·中青网记者 梁璇

作为体育记者,我常被两种人触动:落泪的冠军和微笑的失利者,前者属于终点,解答“因何坚持”,后者指向起点,回望“为何出发”。

今年2月,在哈尔滨举行的第九届亚冬会上,有不少“微笑的失利者”。

约旦代表团唯一的运动员谢里夫·阿尔·扎瓦伊德是其中之一。45岁,对于职业运动员来说,早已过了黄金年龄,但谢里夫不在乎,他从小在美国长大,9岁开始滑雪,大学毕业后成了一名滑雪教练。每次想到家乡约旦——那个以沙漠和干旱闻名的国度,他的心里总会涌起一股冲动——“把滑雪带回去”。

约旦没有滑雪场,甚至没有雪,绝大多数约旦人一辈子都没碰过滑雪板,但谢里夫想试试。恰逢哈尔滨举办亚冬会,他联系了约旦奥委会,争取到站上赛场的机会。比赛那天,他滑得不算快,“但比一些二十(岁)出头的选手还要稳。”他笑着说。

在运动员村,谢里夫·阿尔·扎瓦伊德总是一个人。每天清晨6点,他就要起床打理一切,从检查雪具到确认赛程,没有教练随行,没有队友陪伴。甚至在开幕式上,他也独自一人高举国旗走进体育场,“但整个过程我都在笑,那是我此生的高光时刻。”他很清楚,来到哈尔滨,不是为了赢,而是为了让更多同胞知道,沙漠里也能长出冰雪的种子。

不丹代表团也只有一名运动员——高山滑雪选手辰卓·道尔吉,在法国养父的帮助下,他开启了滑雪生涯,并立志代表祖国不丹站上国际赛场。

几经周折,我得到独家专访辰卓·道尔吉的机会,才知道由于某些条件限制,在上场前,他就知道自己不能在亚布力赛区留下官方认可的成绩,“这是一场出发时就知道不会有结果的比赛。”但这并未阻止他站上起点,“亚冬会是一个大聚会,让所有的亚洲国家相聚在一起,尽管我没在赛场上留下历史,但我希望这是一个悠长故事的开端。”

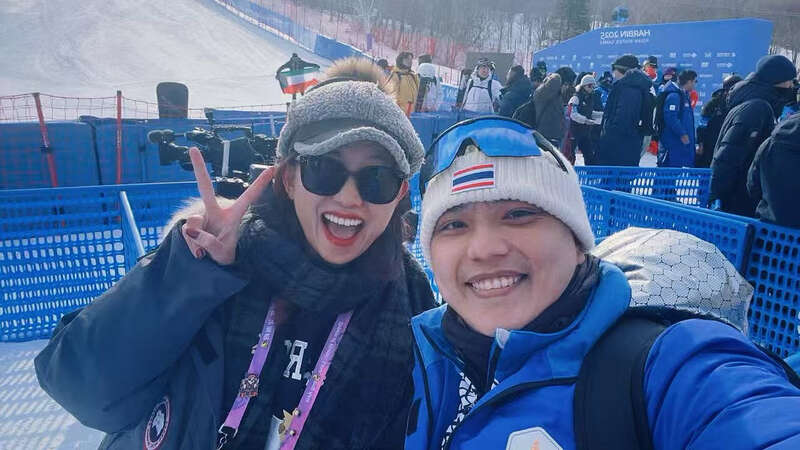

相比辰卓·道尔吉,泰国选手保罗·维厄当幸运得多。他摘得铜牌那天,这个热带国家第一次在亚冬会上有了奖牌入账。

实际上,维厄当在比赛中的开局并不顺利,前两轮滑行出现失误,因此,所有的可能性都放到了第三轮。在最后一次滑行前,他在最后一跳告诉自己,“这场比赛并非个人挑战,更代表着泰国冰雪运动的希望。”起跳后,他一套动作干净利落,瞬间跃至第三名,终点附近炸出一片欢呼声。

我循声而去,发现泪流满面的泰国代表团副团长塔拉提·詹塔瓦特,他透露,原本团队对奖牌并没有期待,毕竟,冬季运动在泰国发展了不到10年,“如今我们在亚冬会上创造了历史,一切才刚刚开始。”他坦言,“中国举办了一届很棒的亚冬会,这项赛事为我们提供了实现突破的平台,帮助我们发展了冬季运动,这对泰国来说非常有意义,这场胜利将激励更多年轻人参与冰雪运动。”

亚冬会的采访过程中,很多国家的选手都会提及中国为亚洲冰雪运动作出的贡献,但“冠军之师”中国自由式滑雪空中技巧队,总爱提起上世纪80年代的故事——那时日本裁判手把手教他们规则,帮他们融入这个项目。如今,他们成了“老师”,蒙古国和哈萨克斯坦队的进步里,都有中国教练的身影。作为中国在冬奥会滑雪项目第一位打分裁判,邱招义表示:“项目要发展,就得让更多人参与进来。”

这种传承像雪道上的接力,从日本到中国,再到更多亚洲国家。比如沙特阿拉伯,他们成功申办了2029年亚冬会,这次来哈尔滨,不仅为参加比赛,更为学习办赛经验和人工造雪技术。“从没想过我们也能办冬季比赛。”沙特运动员伊克·阿卜迪说,“但一切皆有可能。”

从1986年首届亚冬会的7个代表团,到如今34个国家和地区齐聚哈尔滨,冰雪正在改写亚洲的体育地图。那些来自热带、沙漠等“无雪之地”的人们,带着各自的故事来到这里,在雪道上写下共同的期待,而“胜利”甚至不是他们出发的原因。

竞技场上,他们大多是“失利者”,但历史长河中,他们更是“孤勇者”。我想起谢里夫说的一句话:“年龄大了、不够强壮,都不是阻挡你的借口。”在哈尔滨的雪光里,我终于明白,体育最动人的不是胜利,而是那些明知难赢,却依然出发的人,他们像雪粒一样渺小,却终将堆出属于亚洲的冰雪春天。

-

国家航天局:商业航天项目承担方质量责任实施终身追究制

据国家航天局网站消息,7月21日,国家航天局发布《关于加强商业航天项目质量监督管理工作的通...

2025-07-21 17:15:00 -

受贿2.89亿余元 中国电科原副总经理何文忠一审被判死缓

2025年7月21日,河北省张家口市中级人民法院一审公开宣判中国电子科技集团有限公司原党组成员...

2025-07-21 17:06:00 -

吉林集安市遭遇强降雨 通化全域提前转移1700多名群众

受副高后部急流切变影响,7月20日夜间至21日白天,吉林省东南部的通化市下辖的集安市出现大到...

2025-07-21 17:06:00 -

十五运会群众比赛篮球项目五人制女子组决赛收官

第十五届全国运动会(以下简称“十五运会”)群众比赛篮球项目五人制女子组决赛20日进入收官日。

2025-07-21 17:00:00 -

追寻贵州“飞虎”记忆 共筑中美青年友谊之桥

前美国海军陆战队飞行员、美中航空遗产基金会主席杰夫里·格林与黄平旧州机场的陈纳德将军雕...

2025-07-21 16:33:00 -

“沙棘奶奶”桑旦:“我有一个小心愿,想在每家每户门前种果树”

西藏山南市隆子县曾是 “黄沙遮天、飞鸟无栖” 的盐碱河滩,从上世纪六十年代起,三代人历经...

2025-07-21 16:29:00 -

沪指、创业板指创年内新高,大基建股集体爆发

21日,A股三大指数高开高走,沪指、创业板指创年内新高。

2025-07-21 16:30:00 -

成都分批取消住房限售,公积金二套房最低首付20%

成都市住房和城乡建设局等6部门21日发布《关于促进房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》提...

2025-07-21 16:30:00 -

西藏农村的养老托幼之道

这一幸福驿站位于拉萨市曲水县,地处拉萨河畔,是三有村养老与托幼的场所。7月17日,在西藏自...

2025-07-21 16:28:00 -

一个高原乡村的基层治理“新”点子

今年5月,西藏那曲市比如县白嘎乡的冬虫夏草(以下简称“虫草”)进入采挖期,米加早早上了山。...

2025-07-21 16:28:00 -

天津将开展为期半年的打击非法交易鸟类专项行动

天津市召开“天津市打击非法交易鸟类专项行动部署会”,针对7月20日总台新闻频道播出的千里堤...

2025-07-21 16:24:00 -

黄仁勋谈中国AI市场:中国创新的步伐,不可能被阻挡!

市值突破4万亿美元后亮相中国,穿唐装、中文演讲……

2025-07-21 16:20:00 -

美国阿拉斯加航空因信息技术故障临时停飞

美国阿拉斯加航空公司当地时间20日晚宣布,因遭遇信息技术故障,系统运营受到影响,已要求阿...

2025-07-21 16:19:00 -

AI再现“海丝”盛景|数智丝路,我们等你来

七下西洋的郑和 不仅带回百种海外奇珍异宝 “四大发明”以及丝绸、瓷器 茶叶等传播至世界...

2025-07-21 15:10:00 -

枪林弹雨中送信、送密信!他的一个军礼跨越80年

2023年12月3日上午,习近平总书记来到盐城参观新四军纪念馆时强调,新四军的历史充分说明,民...

2025-07-21 15:32:00 -

云端漫步!在建世界第一高桥装电梯啦

你能想象在峡谷上乘电梯直入云霄的感觉吗?一键切换“航拍视角”!近日,在建世界第一的贵州...

2025-07-21 15:26:00 -

《沿着纬度听中国》第一季北纬30度第二集《人水相依》

从太空俯瞰地球,北纬30度线,是这个星球上最亮丽、最神奇的腰线。如果以“时间”为筋骨,以...

2025-07-21 15:24:00 -

互动实验、展品体验、趣味科普……走进科技馆 让暑假充满浓浓“科技

每到暑期,科技馆是孩子们最爱打卡的地方之一,不仅好玩而且还能学到各类科学知识,亲身感受...

2025-07-21 15:23:00 -

解码中华文化基因:应县木塔,千年木构的东方智慧

习近平总书记高度重视文化遗产保护工作,强调对待古建筑、老宅子、老街区要有珍爱之心、尊崇...

2025-07-21 15:19:00 -

这座“卢沟桥”不是桥 是白求恩发明的看家宝

游击战,打的就是机动灵活,光部队动还不够,救命的后勤也要动起来,白求恩的药驮子正是为适...

2025-07-21 15:20:00 -

全国多地进入“烧烤”模式 如何做好防暑降温?

为了更好应对高温天气,各地通过增设纳凉点、提供休息站、科技降温等方式,积极应对高温“烤...

2025-07-21 15:17:00 -

在运动中心“练”起来,在老街“购”起来,在夜市“吃”起来——看!

运动中心人气满满,在黄志强看来,与湖北省举办的“夜训·夜练·夜赛”系列活动分不开。这个...

2025-07-21 15:14:00 -

政策“宣唱”,雪域高原乡村治理新模式

7月19日,中青报·中青网记者跟随“辉煌60载 魅力新西藏”集中采访活动来到山南市曲松县下洛...

2025-07-21 15:09:00 -

多措并举全力防范台风“韦帕”影响 有力有序组织恢复生产生活秩序

今年第6号台风“韦帕”于7月20日傍晚5点50分前后在广东台山沿海登陆,中心附近最大风力为10至...

2025-07-21 15:04:00 -

7月21日“农产品批发价格200指数”比上周五上升0.17个点

据农业农村部网站消息,据农业农村部监测,7月21日“农产品批发价格200指数”为112.91,比上...

2025-07-21 15:03:00 -

驻哈萨克斯坦使领馆提醒近期将首次来哈中国公民注意事项

据了解,未来一段时间,哈萨克斯坦各地高校将陆续迎来新生集中报到期,同时7月底至9月下旬将...

2025-07-21 15:00:00 -

市场监管总局发布首个校园配餐服务管理国家标准

市场监管总局近日批准发布《校园配餐服务企业管理指南》国家标准,持续完善校园食品安全监管...

2025-07-21 14:43:00 -

山东黄河河务局启动洪水防御IV级应急响应

据预报,受副高边缘暖湿气流和冷空气共同影响,7月20日至22日,黄河下游将有一次明显降水过程...

2025-07-21 14:23:00 -

台风“韦帕”远离 深湛高铁等列车逐步恢复开行

随着台风“韦帕”远离,铁路部门逐步恢复列车开行。

2025-07-21 14:22:00 -

6月中国全社会用电量同比增5.4%

中国国家能源局21日发布的数据显示,6月份,中国全社会用电量8670亿千瓦时,同比增长5.4%。

2025-07-21 14:18:00 -

广西强降雨持续 多条江河将迎1米至5米涨水

广西壮族自治区水文中心21日介绍,20日8时至21日8时,广西玉林、钦州、崇左及防城港等市部分...

2025-07-21 14:09:00 -

近期大量出现野生蘑菇可致人中毒 北京市卫健委紧急提醒

几场降雨过后,北京公园及郊外的野生蘑菇进入疯长期。北京市卫健委提醒:其中有本市危害严重...

2025-07-21 14:03:00

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号